犬と猫の再生医療(幹細胞治療)

諦めていた病気に新たな選択肢を

当院では、再生医療療を導入することで、従来の治療では難しかった症状にも新たなアプローチを提供しています。

関節の痛み、皮膚トラブル、慢性の内臓疾患や神経障害まで、再生医療は動物たちの「自然な治癒力」を引き出し、より根本的な回復を目指す方法です。あきらめかけていた症状に対し、再び笑顔で日常を過ごせるようサポートいたします。

| 再生医療の対象となる疾患 | |

|---|---|

| 骨・関節疾患 | 骨癒合不全、変形性脊椎症、変形性関節症、特に股関節・膝関節など |

| 神経疾患 | 椎間板ヘルニアなど |

| 免疫関連 | 免疫介在性多発性関節炎、免疫介在性血小板減少症、 免疫介在性溶血性貧血など |

| 消化器疾患 | 炎症性腸疾患 IBD |

| 皮膚疾患 | 難治性のアトピー性皮膚炎など |

| 腎・肝疾患 | 慢性腎臓病、肝炎、膵炎など |

当院の再生医療

大切な家族に優しい最先端治療を

当院では、犬猫のQOL(生活の質)を高めることを第一に考え、痛みの少ない・負担の少ない最先端の医療技術として再生医療を取り入れています。なかでも中心となるのが「間葉系幹細胞(Mesenchymal Stem Cells:以下、MSC)」を用いた治療法です。幹細胞は自己修復能力を持ち、体内で損傷部位の修復や炎症の緩和、免疫の調整など多面的に働きます。これにより、加齢や疾患によるダメージを受けた関節や神経、内臓の機能回復が期待できます。

また、当院で使用する幹細胞は、高品質・高安全性が保証された製品を採用しています。事前にドナーから採取・培養された細胞を使用することで、わんちゃん・ねこちゃんへの採取負担がなく、すぐに治療を開始できるのが大きな利点です。

さらに、再生医療はステロイドや抗がん剤といった強い薬剤の使用を避けられるケースもあり、長期的な副作用リスクが少ない「体に優しい選択肢」として注目されています。

再生医療(幹細胞治療)とは?

知っておきたい基本と可能性

再生医療とは、損傷した臓器や組織を「修復・再生」することで、本来の機能を回復させる新しい医療アプローチです。その中核を担っているのが「幹細胞治療」です。幹細胞は、骨や軟骨、筋肉、神経など、さまざまな細胞へ分化する能力を持ち、自ら増殖する「再生力」を備えています。

獣医療においては、特に「間葉系幹細胞(MSC)」が注目されています。

MSCは脂肪組織や骨髄などから採取でき、炎症の抑制や免疫の調整、組織修復の促進といった多様な働きを持っています。近年では、犬や猫における変形性関節症、椎間板ヘルニア、アトピー性皮膚炎、IBD(炎症性腸疾患)、慢性腎不全などに対する効果が報告され、治療選択肢として急速に普及しつつあります。

幹細胞は投与された場所で直接働くというよりも、周囲の細胞にシグナルを送り「自分の体の治る力」を引き出す役割を果たします。そのため、自然なかたちでの回復が期待でき、副作用のリスクも比較的低いとされています。

また、当院では治療に使用する幹細胞について、信頼性の高い外部機関が製造した細胞製剤を使用しており、治療開始までのスピード、品質、安全性のいずれにおいても安心いただける体制を整えています。

当院の再生医療で治療効果が期待できる犬・猫の病気

① 骨・関節疾患

(骨癒合不全 、変形性脊椎症、 変形性関節症、特に股関節・膝関節など)

こんな症状ありませんか?

- 散歩に行きたがらない、歩くのが遅くなった

- 階段の上り下りを嫌がる

- 足をかばうように歩く、片足を挙げたままにしている

- 寝起きや立ち上がりの動作に時間がかかる

- 運動後に足を引きずるような動きが見られる

これらは、変形性関節症(OA)などの関節疾患の可能性があります。高齢の犬猫に多く見られますが、若齢でも先天的な関節の形成不全やケガがきっかけで発症することもあります。進行すると痛みや可動域の制限が強くなり、日常生活の質(QOL)にも大きな影響を及ぼします。

どんな病気か?

変形性関節症は、関節軟骨がすり減ることで関節内に炎症が起こり、痛みや腫れを引き起こす慢性疾患です。悪化すると軟骨の消失だけでなく骨の変形や滑液の減少も進行し、通常の鎮痛剤やサプリメントだけでは症状の改善が難しくなっていきます。

当院では、これまで対症療法しかなかった関節疾患に対し、再生医療を取り入れることで根本からの改善を目指しています。再生医療は、関節の炎症や痛みを軽減するだけでなく、損傷した軟骨の修復や組織再生を促進し、症状の進行抑制とQOL向上に貢献します。

| 推奨する再生医療の種類 | |

|---|---|

| 幹細胞療法(MSC) | 体内の炎症を抑え、軟骨の修復を促す。 静脈投与や関節内投与が選択されます。 |

| PRP療法 (多血小板血漿) |

血小板からの成長因子により、患部の修復や痛みの軽減を図ります。 特に軽度~中等度の症例で有効です。 |

| 幹細胞+ PRPの併用療法 |

痛みのコントロールと再生力の強化を目的とした コンビネーション療法として実施されることもあります。 |

近年の研究では、MSCの抗炎症作用や軟骨保護効果によって運動機能の改善が見られる症例も多数報告されており、手術に頼らずに改善を目指せる選択肢として注目を集めています。

② 神経疾患(椎間板ヘルニア、脊髄軟化症など)

こんな症状ありませんか?

- 急に立てなくなった、ふらつく

- 背中や腰を触られるのを嫌がる

- 歩行時に後ろ足がもつれる、麻痺している

- 排尿・排便のコントロールがうまくできない

- 昔よりもジャンプを嫌がるようになった

これらの症状は、椎間板ヘルニアや脊髄軟化症などの神経疾患が原因かもしれません。特に小型犬種では加齢や体型的要因により発症リスクが高く、進行が早いと歩行困難や永久的な麻痺に至ることもあります。

どんな病気か?

椎間板ヘルニアは、脊椎の間にあるクッションの役割をする椎間板が変性し、髄核が飛び出して脊髄を圧迫する病気です。軽度であれば痛みやふらつきのみですが、重症の場合は急激な麻痺や排泄障害を引き起こします。さらに、脊髄軟化症は進行性で命に関わることもあるため、早期の診断と対応が重要です。

これまで、手術や安静・リハビリといった方法が一般的でしたが、神経再生を目的とした治療は限られていました。そこで登場したのが、幹細胞を用いた再生医療です。幹細胞には神経の炎症を抑える働きや、損傷部位の再生を促進する作用があり、症状の回復や進行の抑制が期待されています。

| 推奨する再生医療の種類 | |

|---|---|

| 幹細胞療法(MSC) | 脂肪や骨髄から得られた幹細胞を静脈や脊髄近くへ投与。 炎症を抑え、神経の再生や保護を促進します。 特に歩行困難な中等度以上の症例では、 運動機能の回復例も報告されています。 |

| エクソソーム療法 (細胞フリー治療) ※研究段階 |

幹細胞が分泌する小胞(エクソソーム)を利用した治療も将来的には期待されており、安全性が高く侵襲も少ないのが特長です。 当院では、再生医療の導入と並行して、リハビリテーションや生活指導を含めた多角的なサポートを実施しています。神経疾患は回復までに時間がかかるケースもありますが、「歩けるようになった」「排尿できるようになった」といった飼い主様の声も多数寄せられています。 |

③ 免疫関連(自己免疫性疾患、免疫介在性関節炎、免疫介在性血小板減少症など)

こんな症状ありませんか?

- 関節の腫れや痛みが続いている

- 原因不明の発熱や倦怠感が見られる

- 出血しやすくなった、あざができる

- 歯ぐきや白目が白く、貧血のような症状がある

- ステロイドの長期使用による副作用が心配

これらの症状は、免疫の異常が引き起こす疾患による可能性があります。犬や猫においても、免疫系が誤って自分自身の体を攻撃する「自己免疫性疾患」は少なくありません。なかでも、免疫介在性関節炎(IMPA)や免疫介在性溶血性貧血(IMHA)、免疫介在性血小板減少症(IMTP)などは、重篤な症状を引き起こすことがあり、治療には迅速かつ適切な対応が求められます。

どんな病気か?

自己免疫疾患は、通常外敵に対して働くはずの免疫が、自分の細胞や組織を攻撃してしまう病気です。例えばIMPAでは関節に炎症が広がり、疼痛や運動障害を伴います。IMHAやIMTPでは、血液の成分(赤血球や血小板)が破壊され、貧血や出血傾向を引き起こします。

これらの病気の治療には、通常はステロイドや免疫抑制剤が使用されますが、長期投与による副作用(糖尿病、感染症、肝機能障害など)が懸念されるケースも多くあります。そこで近年注目されているのが、幹細胞による免疫調整作用を活かした再生医療です。

| 推奨する再生医療の種類 | |

|---|---|

| 幹細胞療法(MSC) | 幹細胞が分泌するサイトカインや抗炎症性物質によって、過剰な免疫反応を鎮め、バランスを整える作用が期待されます。 ステロイドなどの薬剤と併用することで、より安全にコントロールすることも可能です。 |

| エクソソーム療法 ※研究段階 |

幹細胞の持つ免疫調整効果の中核とされる「分泌因子」のみを抽出・活用する方法。将来的には、より低侵襲で副作用の少ない治療法として期待されています。 |

当院では、免疫疾患に苦しむ動物たちが少しでも負担少なく日常を取り戻せるよう、再生医療の活用を積極的に進めています。病気の特性に合わせて投与方法や治療計画をカスタマイズし、可能な限り薬に頼らない体質改善型の医療をご提案いたします。

④ 消化器疾患(炎症性腸疾患 IBD)

こんな症状ありませんか?

- 慢性的な下痢や軟便が続いている

- 食欲が不安定で体重が減ってきた

- 嘔吐を繰り返すが、明確な原因が見つからない

- 食事内容を変えても症状が改善しない

- 血便や粘液便が見られることがある

こうした症状が長引いている場合は、炎症性腸疾患(IBD)の可能性が考えられます。IBDは原因がはっきりしない慢性腸炎の一種で、免疫の異常反応が関与しているとされており、犬猫においても重篤な症状を引き起こすことがあります。

どんな病気か?

IBDは、腸粘膜に慢性的な炎症が起こり、吸収機能の低下や消化障害を引き起こす病気です。これにより、食べているのに体重が減る、下痢が続く、消化不良を起こすといった状態が見られます。診断や治療が遅れると、腸の機能がさらに低下し、栄養失調や脱水、免疫力の低下を招く恐れがあります。

従来の治療法では、食事療法、抗菌薬、ステロイドなどが用いられてきましたが、長期使用には限界があります。そこで、注目されているのが幹細胞による免疫調節型の治療です。幹細胞は腸粘膜の炎症を抑え、傷ついた組織の修復を促進することが報告されています。

| 推奨する再生医療の種類 | |

|---|---|

| 幹細胞療法(MSC) | 静脈投与により全身に作用。腸の免疫応答を調整し、粘膜の炎症や損傷を抑制します。 日本獣医生命科学大学などの研究では、難治性IBDに対して有効性が示されており、今後の標準治療として期待されています。 |

| 幹細胞+ 栄養療法の併用 |

再生医療の効果を高めるために、腸内環境の改善を目的としたプロバイオティクスや特別療法食と併用するケースもあります。 |

幹細胞治療は、原因不明の消化器トラブルに対する「最後の選択肢」となることも多く、他院での治療で改善が見られなかった症例でも効果が期待できます。当院では、IBDに苦しむ動物たちとそのご家族に、再び安心した食生活と健やかな日常を取り戻していただけるよう、丁寧な診断と個別対応を行っています。

⑤ 皮膚疾患(難治性のアトピー性皮膚炎など)

こんな症状ありませんか?

- 慢性的に続く痒み(特に耳、顔、脇、腹部)

- 脱毛や赤み、皮膚の乾燥が目立つ

- 皮膚が黒ずんできた、フケが多い

- ステロイドや薬の長期間使用で効果が薄れてきた

- 一時的に良くなってもすぐに再発する

このような症状は、アトピー性皮膚炎や自己免疫性皮膚疾患の可能性があります。これらの皮膚疾患は、原因の特定が難しく、治療に長期間を要するケースが多く見られます。皮膚のバリア機能や免疫の異常が関与しており、根本的な改善が難しいため、飼い主様にとっても動物にとっても大きな負担になります。

どんな病気か?

アトピー性皮膚炎は、体質的にアレルゲンに過剰反応してしまう慢性の皮膚炎で、かゆみや炎症が主な症状です。通常は、薬物療法(ステロイド、免疫抑制剤、抗ヒスタミン薬など)、保湿やスキンケア、食事療法などを組み合わせて管理しますが、症状のコントロールが困難な場合もあります。

このような難治性皮膚疾患に対して、幹細胞による再生医療が新たな治療手段として注目されています。幹細胞は免疫のバランスを整え、皮膚の炎症を抑えると同時に、皮膚組織の再生を促すことで、かゆみの緩和や皮膚状態の改善が期待されます。

| 推奨する再生医療の種類 | |

|---|---|

| 幹細胞療法(MSC) | 主に静脈内投与。全身性のアトピー症状に対応し、 炎症と免疫異常を抑制します。 複数回の投与によって効果の持続が期待できます。 |

| 局所注射 (創傷など) |

外傷や咬傷など、創傷治癒目的では皮膚への直接投与が行われることもあります。皮膚細胞の再生や上皮化を促進します。 |

| エクソソーム療法 ※研究段階 |

幹細胞が分泌するエクソソームを用いる方法で、 皮膚への塗布や注射による低侵襲治療の可能性が研究されています。 |

幹細胞治療によって「今までで一番かゆがらなくなった」「夜ぐっすり眠れるようになった」といった飼い主様の声も多く、これまでの治療で十分な効果が得られなかった子に対しても新しい治療の選択肢となっています。

⑥ 腎・肝疾患(慢性腎臓病、肝炎など)

こんな症状ありませんか?

- 最近、よく水を飲むようになった

- 尿の量が増えた/減った

- 食欲が落ちてきた、体重が減ってきた

- 嘔吐や口臭、ぐったりしている様子が続いている

- 血液検査で腎臓や肝臓の数値が高いと指摘された

このような症状が見られる場合、慢性腎臓病(CKD)や肝炎、肝機能障害の可能性があります。特に高齢の猫に多く見られる腎臓病は、症状が出る頃にはすでに進行しているケースが多く、日常生活への影響も大きくなります。従来の治療では進行を遅らせることが中心で、「根本的な回復」は難しいとされてきました。

どんな病気か?

慢性腎臓病は、腎臓の組織が徐々に破壊され、機能が回復しないまま進行していく疾患です。体内の老廃物を排出できなくなり、中毒症状や脱水、食欲不振などを引き起こします。一方、肝炎や肝不全は、肝細胞が炎症を起こしたり破壊されたりすることで、解毒・代謝・胆汁の生成といった重要な働きが低下する病気です。いずれも命に関わる疾患であり、早期の診断と継続的なケアが必要です。

近年では、再生医療の進展により、腎臓や肝臓といった「再生が難しい臓器」に対しても、幹細胞を活用した治療が有望視されています。

| 推奨する再生医療の種類 | |

|---|---|

| 幹細胞療法(MSC) | 静脈内投与により、幹細胞が炎症を抑え、線維化を防止し、組織の修復を促します。特に腎臓においては、糸球体や尿細管への保護作用が期待されます。 肝臓では、肝細胞の再生や抗酸化作用により、肝機能の改善が報告されています。 |

| MSC由来エクソソーム療法 ※研究段階 |

幹細胞が分泌する生理活性因子を抽出し、細胞を使わずに再生効果を狙う新しいアプローチ。腎臓病治療において安全性・保存性に優れた手段として注目されています。 |

| 門脈・脾静脈投与 (肝疾患) |

肝臓への直接的な作用を高めるため、特定の血管ルートから幹細胞を投与する方法も研究・臨床応用されています。 |

当院では、症例に応じて適切な再生医療を選択し、定期的な血液検査や画像検査とあわせて、進行の抑制と生活の質の維持・向上を目指した包括的な治療をご提案いたします。「年だから仕方ない」ではなく、「これからを快適に過ごす」ための一歩として、再生医療をぜひご検討ください。

再生医療のメリットとデメリット・知っておくべきこと

再生医療は、これまでの獣医療では治療が難しかった疾患にも新たな可能性を提供する画期的な治療法です。しかし、その利点ばかりに目を向けるのではなく、慎重に正しい情報を理解した上でご検討いただくことが大切です。ここでは、再生医療のメリットとデメリット、そして飼い主様に知っておいていただきたいポイントをご紹介します。

メリット

根本的な回復の可能性

従来の治療法が「進行を抑える」「症状を和らげる」ことにとどまっていたのに対し、再生医療は損傷した組織そのものの修復を目指します。副作用が少ない

ステロイドや抗がん剤などに比べ、幹細胞治療は全体として副作用が少なく、特に慢性疾患への長期的なアプローチに適しています。全身への影響にも対応可能

静脈投与により全身をめぐることで、複数の臓器・組織に対して同時に作用する可能性があります。痛みやストレスの軽減

投与方法は注射による非侵襲的なものが多く、動物への身体的負担が軽減されます。高齢動物でも適応可

手術や強い薬が難しい高齢犬・猫にも治療が可能で、QOL向上を目指せます。

デメリット・注意点

即効性ではなく、持続的な改善が主

症状の改善には数週間から数ヶ月かかることもあり、効果の現れ方には個体差があります。全ての病気に万能ではない

再生医療は有望な技術ではありますが、すべての疾患やすべての症例に効果があるわけではありません。治療費が比較的高額

細胞製剤の製造コスト、安全管理、技術料などが含まれるため、一般的な治療に比べて費用がかかります。複数回の投与が必要なこともある

一度の投与で効果が得られる場合もありますが、複数回行うことで最大の効果を発揮するケースも多くあります。研究段階の側面もある

中には臨床応用が始まったばかりの領域もあり、標準化や長期的なデータの蓄積が進行中です。

治療の流れについて

安心してご相談いただくために

再生医療は専門的な知識と高度な管理体制を要する治療ですが、当院では初診から治療後のフォローアップまで一貫したサポート体制を整えています。ここでは、治療の具体的な流れと費用の目安をご紹介します。

| 治療の流れ | |

|---|---|

| 1. 初診・再生医療の適応検討 | 現在の症状や治療歴を詳細にヒアリングし、再生医療が適応となるかを検討します。必要に応じて血液検査や画像診断を実施します。 |

| 2. 治療計画の立案 | 症例に応じて、最適な治療法(幹細胞の種類、投与方法、回数)を検討し、リスクや費用も含めてご説明。ご納得いただけた場合のみ治療を進めます。 |

| 3. 再生医療の実施 | 外部の信頼できる製造機関から供給される幹細胞製剤(例:ステムキュア®)などを使用し、点滴・静脈注射または局所注射などで体内へ投与します。動物への負担を最小限に抑えるため、必要に応じて鎮静下で行います。 |

| 4. 経過観察・ 再評価 |

投与後は1~2週間単位で状態をチェックし、症状の変化や副作用の有無を確認します。複数回の投与が推奨されるケースでは、適切な間隔で次回の治療を行います。 |

| 5. 長期フォロー アップ |

治療後も定期的に検査や問診を実施し、再発防止や体調維持に努めます。他の治療との併用も可能であり、総合的な管理を行います。 |

よくあるご質問(Q&A)

再生医療は新しい治療法であるため、多くの飼い主様からご質問をいただきます。ここでは、よくある疑問にわかりやすくお答えします。

Q.すべての病気に再生医療は

効果がありますか?

A.いいえ。再生医療は特定の疾患や状態に対して効果が期待される治療法であり、すべての病気に適用できるわけではありません。当院では、事前に十分な検査と診断を行い、再生医療が適応となるかを慎重に判断いたします。

Q.副作用やリスクはありますか?

A.大きな副作用は報告されておらず、安全性の高い治療法とされています。ただし、ごくまれに一時的な発熱や注射部位の腫れなどが起こる場合があります。使用する細胞製剤は厳格な品質管理のもとで製造されており、当院でも十分な注意を払って治療を行っています。

Q.どのくらいで効果が出てきますか?

A.症状や個体差によって異なりますが、多くの場合は2週間~1ヶ月程度で改善の兆しが見られます。効果の持続や最大化のためには、複数回の投与が推奨されるケースもあります。

Q.高齢の犬や猫でも治療できますか?

A.はい。再生医療は手術のような大きな負担がないため、高齢動物でも比較的安全に実施できる治療です。むしろ、慢性疾患を抱えた高齢動物にこそ再生医療のメリットが活かされることが多くあります。

Q.他の治療と併用できますか?

A.可能です。再生医療は対症療法(薬・リハビリ)と併用することで、より効果的な治療となることが多くあります。必要に応じて、かかりつけ医との連携やセカンドオピニオンも対応可能です。

Q.幹細胞はどこから来るのですか?

A.当院では、様々な指針に準拠した信頼性の高い製造施設から供給される細胞製剤を使用しています。患者動物自身から採取する「自家幹細胞」も対応可能ですが、治療のスピードや負担を考慮して他家製剤が選ばれるケースが多いです。

その他にもご不明点やご心配な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。再生医療について「わからない」を「納得」に変えることから、治療は始まります。

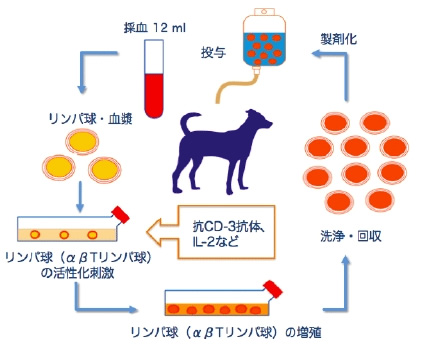

活性化リンパ球療法

自身の血液を用いた治療法

動物自身のリンパ球を体外に取り出して、培養し、また体内に戻すというものです。現在行っている治療法との併用も可能で、体力の低下や副作用がほとんど無いのが特徴です。

動物自身のリンパ球を体外に取り出して、培養し、また体内に戻すというものです。現在行っている治療法との併用も可能で、体力の低下や副作用がほとんど無いのが特徴です。

簡単にいうと、動物自身の血液を用いて、ガン細胞の発症や進行を遅らせるための「点滴」を作る治療方法です。

| 治療の流れ | |

|---|---|

| 1. 治療相談 | 病状や治療経過をお伺いし、活性化リンパ球療法の説明をします。 |

| 2. 診察・検査 | 活性化リンパ球療法を実施するために必要な検査を行います。 |

| 3. 採血 | 培養を行う血液を10〜12ml程度採血します。 |

| 4. 培養 | 2週間程度かけて病院の専門設備で培養を行います。 |

| 5. 点滴注入 | 1時間ほどかけてゆっくりとリンパ球を点滴します。 |

活性化リンパ球療法の特徴

特徴1、副作用がほとんどない

自らのリンパ球を増殖して投与する訳ですから、拒絶反応など、副作用の心配がほとんどありません。だからどのような段階のガンであっても、また、身体の衰弱が激しくても、長期にわたって安心して使うことができます。また抗ガン剤や、放射線治療との併用効果についても研究されており、免疫力強化や副作用の軽減などが報告されています。これが最大の利点です。

特徴2、延命効果が見られる

現在、免疫療法を行っているペットの中には、末期ガンと呼ばれる段階のペットが多くいます。その半数以上は体が弱りきっていたり、ガンの転移が広範囲に及んでいたりして、手術療法や放射線療法などの治療法を選択できません。抗ガン剤などで体を痛めつけるのではなく、なるべくガンを大きくしないことに主眼をおいた治療になります。

特徴3、自覚症状の改善が図れる

ガンが進行すると痛みや貧血など、ペットにとって大変つらい自覚症状が現れますが、免疫療法にはこうした苦痛を和らげる作用があります。自覚症状が改善されることで、たとえ体内にガンが残っていたとしても、ペットは通常の生活を送ることができるようになります。食欲がなく、体重の減少が見られるような症状でも、リンパ球投与後に食欲が戻り、体重が増加するような効果が期待できます。

特徴4、他の療法との相乗効果

手術後の再発予防のみならず、他の治療方法との併用による相乗効果が期待できます。化学療法、放射線療法、さらには漢方療法、温熱療法などの様々な治療方法との併用で効果をあげている症例があります。他の療法による副作用の軽減といった効果も期待できます。

幹細胞免疫療法

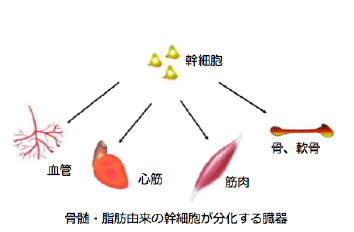

椎間板ヘルニアなどの脊髄椎損傷の治療に

動物の体には、さまざまな器官や臓器などに変化する(「分化する」といいます)細胞が存在します。この細胞は幹細胞(かんさいぼう)と呼ばれ、幹細胞療法とは、この細胞を体外で培養し、イヌやネコの体に戻してあげることで、失われた組織や機能の再生を行う治療法です。

骨髄や皮下脂肪由来の幹細胞は、骨や筋肉、血管を形作る細胞に分化することが知られています。幹細胞療法は、これらの分化する能力を利用することで、自分の細胞から必要な器官や臓器を「再生」させる治療法なのです。

動物の体には、さまざまな器官や臓器などに変化する(「分化する」といいます)細胞が存在します。この細胞は幹細胞(かんさいぼう)と呼ばれ、幹細胞療法とは、この細胞を体外で培養し、イヌやネコの体に戻してあげることで、失われた組織や機能の再生を行う治療法です。

骨髄や皮下脂肪由来の幹細胞は、骨や筋肉、血管を形作る細胞に分化することが知られています。幹細胞療法は、これらの分化する能力を利用することで、自分の細胞から必要な器官や臓器を「再生」させる治療法なのです。

どんな病気に効果があるの?

1.椎間板ヘルニアなどの脊髄損傷

手術後の再発予防のみならず、他の治療方法との併用による相乗効果が期待できます。化学療法、放射線療法、さらには漢方療法、温熱療法などの様々な治療方法との併用で効果をあげている症例があります。他の療法による副作用の軽減といった効果も期待できます。

特に椎間板ヘルニアは発症後2カ月以内に幹細胞治療を行うと、腰が抜けて立てない状態でも、非常に高い効果が出ていると研究会で発表されています。

早めの治療が重要です。

2.骨折癒合不全 (骨折がくっつかないなど)

幹細胞が骨の周囲にある骨膜や骨細胞、また栄養を運ぶ血管に分化することで、骨折部位を修復します。

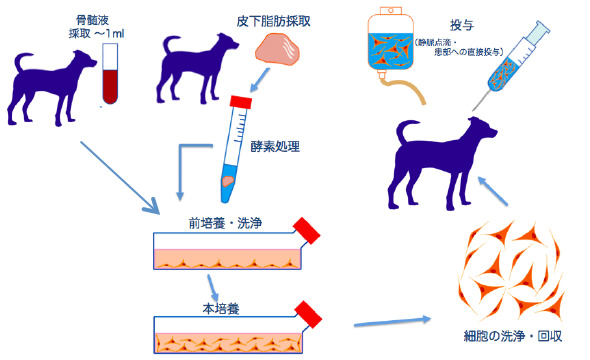

当院の幹細胞療法とは?

イヌまたはネコの骨髄液もしくは、皮下脂肪を採取し、幹細胞だけを特殊な容器で培養します。その後、細胞の数を増やしてから、細胞を集め、洗浄して、患部への直接の注射や、点滴によって体内に投与します。

| 治療の流れ(椎間板ヘルニア) | |

|---|---|

| 1. 治療相談 | 病状や治療経過をお伺いし、幹細胞療法の説明をします。 |

| 2. 診察・ 検査 |

幹細胞療法を実施するために必要な検査を行います。 |

3. 幹細胞の |

骨髄もしくは皮下脂肪から幹細胞を採取します。 |

| 4. 培養 | 2週間程度かけて病院の専門設備で培養を行います。 (2回目以降は1週間となります) |

| 5. 点滴注入 | 点滴を1時間ほどかけて、ゆっくりと注入していきます。 |

よくあるご質問

Q.活性化自己リンパ球治療で癌は

治りますか?

A.活性化自己リンパ球療法では、 進行癌や末期癌は完全に治すのは難しいと思われます。 一方癌の進行を止めたり再発防止する効果、QOL(生活の質)を 改善する効果は大いに期待できます。 がんは再発が最も恐ろしいことですから、手術後に活性化リンパ球を投与し、 がんの再発を防止することは効果的な治療であると考えられます。

Q.がんは完全に切除したと言われましたが、この治療を行う意味がありますか?

A.手術により癌が完全に切除できたと言われると、 患者さんの多くは、癌が治ったと思われますが、 数年後何割かの確率で再発します。 「完全に切除」というのは、肉眼的に切除できた ということで、癌が再発する可能性があります。 癌を完全に切除した後に活性化自己リンパ球治療を 行うことは、再発を防止できる可能性があり、 効果的な治療の一つであると考えられます。

Q.QOLの改善とはどのようなものですか?

A.手術により癌が完全に切除できたと言われると、 患者さんの多くは、癌が治ったと思われますが、 数年後何割かの確率で再発します。 「完全に切除」というのは、肉眼的に切除できた ということで、癌が再発する可能性があります。 癌を完全に切除した後に活性化自己リンパ球治療を 行うことは、再発を防止できる可能性があり、 効果的な治療の一つであると考えられます。

Q.活性化自己リンパ球療法はどんな癌に効果がありますか?

またどんな副作用がありますか?

A.基本的にどのような癌に対しても効果があります。 癌の種類で効果の現れ方にも違いがありますが、 むしろ癌の進行度の影響が大きいと考えています。 手術直後からこの治療を行うことが最も効果のある方法で、 進行するほど効果は一般的に低くなるようです。 副作用は38度程度の軽い発熱がたまに見られる程度です。 自己のリンパ球ですので重篤な副作用はありません。

Q.活性化自己リンパ球療法と他の療法の併用は可能でしょうか?

A.可能です。 抗ガン剤や放射線治療、あるいは漢方療法等との併用は、 お互いの治療タイミングを考慮していただければ、 むしろ高い効果が期待できると考えています。 まだ、臨床研究中ですがマグネタイトリポソームによる 温熱療法との相性が特によいではないかと考えています。

Q.幹細胞って?

A.動物の体にある細胞は、もとになる細胞からいろいろな器官や臓器を形成する細胞に変化します。この変化を「分化」するといい、このもとになる細胞が幹細胞です。もともと骨髄や脂肪組織に含まれる幹細胞は、筋肉、心筋、血管、骨、軟骨に分化することが知られています。いわゆるiPS細胞やES細胞のような万能細胞とは異なり、分化する細胞が限られているのが特徴です。

Q.幹細胞療法って何?

A. 病気のイヌやネコから脂肪組織や骨髄液を少しだけとり、そこから増殖させた幹細胞を用いて、ダメージを受けた患者の細胞や組織を修復したり再生したりする治療法を指します。その際用いる幹細胞は、静脈点滴にて投与する場合と、患部に直接移植される場合もあります。

Q.どのような病気に効果があるの?

A. 幹細胞は、骨折癒合不全や脊髄損傷、また炎症性の関節炎で治療の研究が進められています。骨折癒合不全では、幹細胞が骨の周囲にある骨膜(こつまく)や、骨細胞、また栄養を運ぶ血管に分化することで骨折部位を修復していくと考えられています。また、脊髄損傷では、幹細胞が血管へと分化し、損傷部位の血流を回復することで、神経細胞の伸長を補助したり、脊髄全体の再形成を促すと考えられています。

Q.どうやって脂肪や骨髄をとるの?

A.基本的には全身麻酔下で行い、パチンコ玉程度の脂肪組織を採取あるいは骨髄穿刺をして少量の骨髄液を採取します。

(脂肪組織の採取では局所麻酔で可能な場合もあります)